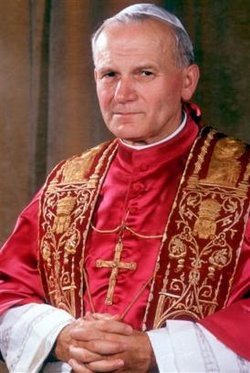

DISCURSO DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II

A LA PONTIFICIA ACADEMIA DE LAS CIENCIAS CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL NACIMIENTO DE ALBERT EINSTEIN

Sábado 10 de noviembre de 1979

A LA PONTIFICIA ACADEMIA DE LAS CIENCIAS CON MOTIVO DE LA CONMEMORACIÓN DEL NACIMIENTO DE ALBERT EINSTEIN

Sábado 10 de noviembre de 1979

Venerables hermanos,

excelencias,

señoras y señores:

1. Le agradezco sinceramente, Sr. Presidente, las palabras entusiastas y fervientes que me ha dirigido al comienzo de su discurso. Y con Su Excelencia y los Sres. Dirac y Weisskopf, miembros ambos de la Pontificia Academia de las Ciencias, me complazco en esta conmemoración solemne del centenario del nacimiento de Alberto Einstein.

La Sede Apostólica también quiere rendir el homenaje debido a Alberto Einstein por la aportación eminente que ha prestado al progreso de la ciencia, es decir, al conocimiento de la verdad presente en el misterio del universo.

Me siento plenamente solidario con mi predecesor Pío XI y con los que le han sucedido en la Cátedra de Pedro, que invitó a los miembros de la Pontificia Academia de las Ciencias, y con ellos a todos los científicos, a hacer «progresar cada vez más noble e intensamente las ciencias, sin pedirles nada más; y ello porque en esta mete excelente y en este trabajo noble consiste la misión de servir a la verdad, misión que les encomendamos...» (In multis solaciis, 28 de octubre de 1936: AAS 28 [1936] p.424).

2. La investigación de la verdad es la tarea de la ciencia fundamental. El investigador que se mueve en esta primera vertiente de la ciencia siente toda la fascinación de las palabras de San Agustín: «Intellectum valde ama» (Epist. 120, 3,13: PL 33,459): «ama mucho la inteligencia», y la función de conocer la verdad que le es propia. La ciencia pura es un bien digno de gran estima, pues es conocimiento, y, por tanto, perfección del hombre en su inteligencia. Ya antes de las aplicaciones técnicas se la debe honrar por sí misma, como parte integrante de la cultura. La ciencia fundamental es un bien universal que todo pueblo debe tener posibilidad de cultivar con plena libertad respecto de toda forma de servidumbre internacional o de colonialismo intelectual.

La investigación fundamental debe ser libre ante los poderes político y económico, que han de cooperar a su desarrollo sin entorpecer su creatividad o manipularla para sus propios fines. Pues al igual que todas las demás verdades, la verdad científica no tiene efectivamente que rendir cuentas más que a sí misma y a la Verdad suprema, que es Dios, creador del hombre y de todas las cosas.

3. En la segunda vertiente, la ciencia se proyecta a aplicaciones practicas, que encuentran su desarrollo pleno en las diversas tecnologías. En la fase de sus realizaciones concretes la ciencia es necesaria a la humanidad pare satisfacer las exigencias legitimas de la vida y vencer los males varios que la amenazan. No hay duda de que la ciencia aplicada ha prestado y seguirá prestando inmenso servicio al hombre por poco inspirada que esté en el amor, regulada por la sabiduría, acompañada de valentía que la defienda contra la injerencia indebida de todos los poderes tiránicos. La ciencia aplicada debe aliarse con la conciencia a fin de que en el trinomio ciencia-tecnología-conciencia se preste servicio a la causa del auténtico bien del hombre.

4. Como tuve ocasión de decir en mi Encíclica Redemptor hominis, desgraciadamente «el hombre actual parece estar siempre amenazado por lo que produce... En esto parece consistir el capítulo principal del drama de la existencia humane contemporánea» (Redemptor hominis, n. 15). El hombre debe salir victorioso de este drama, que amenaza degenerar en tragedia, y debe volver a encontrar su realeza auténtica sobre el mundo y su dominio pleno sobre las cosas que produce. Como escribí en la misma Encíclica, en la hora actual «el sentido esencial de esta "realeza" y este "dominio" del hombre sobre el mundo visible, asignado a él como cometido por el mismo Creador, consiste en la prioridad de la ética sobre la técnica, en el primado de la persona sobre las cosas, en la superioridad del espíritu sobre la materia» (n. 16).

Esta triple superioridad se mantiene en la medida en que se conserve el sentido de la trascendencia del hombre sobre el mundo y de Dios sobre el hombre. Al ejercer su misión de guardiana y abogada de una y otra trascendencia, la Iglesia piensa que está ayudando a la ciencia a conservar su pureza ideal en la vertiente de la investigación fundamental y a desempeñar su servicio al hombre en la vertiente de las aplicaciones prácticas.

5. Por otra parte, la Iglesia reconoce complacida que se ha beneficiado de la ciencia. A ésta, entre otras, hay que aplicar lo que dijo el Concilio a propósito de ciertos aspectos de la cultura moderna: «Las nuevas condiciones ejercen influjo también sobre la vida religiosa... La agudización del espíritu crítico la purifica de un concepto mágico del mundo y de residuos supersticiosos, y exige, cada vez más, una adhesión verdaderamente personal y operante de la fe, lo cual trace que muchos alcancen un sentido más vivo de lo divino» (Gaudium et spes, 7).

La colaboración entre religión y ciencia moderna revierte en provecho de una y otra, sin violar en absoluto las autonomías respectivas. Del mismo modo que la religión exige la libertad religiosa, así la ciencia reivindica legítimamente la libertad de investigación. Después de haber afirmado con el Concilio Vaticano I la legítima libertad de las artes y disciplines humanas en el terreno de los propios principios y del método propio, el Concilio Ecuménico Vaticano II reconoce solemnemente "la autonomía legítima de la cultura, y especialmente de las ciencias" (Gaudium et spes, 59). En esta ocasión de la conmemoración solemne de Einstein, quisiera reiterar de nuevo las declaraciones del Concilio sobre la autonomía de la ciencia en su función de investigación sobre la verdad inscrita en la creación por el dedo de Dios. La Iglesia, rebosante de admiración ante el genio del gran científico, en el que se revela la huella del Espíritu creador, y sin intervenir en manera alguna con juicios que no le atañen sobre la doctrine referente a los grandes sistemas del universo, al mismo tiempo propone esta ultima a la reflexión de los teólogos pare descubrir la armonía existente entre la verdad científica y la verdad revelada.

6. Señor Presidente: con toda razón ha dicho usted en su discurso que Galileo y Einstein caracterizaron una época. La grandeza de Galileo es de todos conocida, como la de Einstein; pero a diferencia del que honramos hoy ante el Colegio Cardenalicio en el Palacio Apostólico, el primero tuvo que sufrir mucho —no sabríamos ocultarlo— de parte de hombres y organismos de la Iglesia. El Concilio Vaticano II reconoció y deploró ciertas intervenciones indebidas: «Permítasenos deplorar —está escrito en el numero 36 de la Constitución conciliar Gaudium et spes— ciertas actitudes que, por no comprender bien el sentido de la autonomía legítima de la ciencia, se han dado algunas veces entre los propios cristianos. Actitudes que seguidas de agrias polémicas, indujeron a muchos a establecer oposición entre la ciencia y la fe». La referencia a Galileo se expresa claramente en la nota adjunta a este texto, la cual cite el volumen Vita e opere di Galileo Galilei, de Mons. Pio Paschini, editado por la Pontificia Academia de las Ciencias

Para ir más allá de esta tome de posición del Concilio, deseo que teólogos, sabios e historiadores, animados de espíritu de colaboración sincera, examinar a fondo el caso de Galileo y, reconociendo lealmente los desaciertos vengan de 1a parte que vinieren, hagan desaparecer los recelos que aquel asunto todavía suscita en muchos espíritus contra la concordia provechosa entre ciencia y fe, entre Iglesia y mundo. Doy todo mi apoyo a esta tarea, que podrá hacer honor a la verdad de la. fe y de la ciencia y abrir la puerta a futuras colaboraciones.

7. Séame permitido, señores, presentar a vuestra atención y reflexión algunos puntos que me parecen importantes para volver a enfocar en su luz verdadera el asunto Galileo, en el que las concordancias entre religión y ciencia son más numerosas y, sobre todo, más importantes que las incomprensiones de las que surgió el conflicto áspero y doloroso, que se. prolongó en los siglos siguientes.

El hombre que con justo título ha sido calificado de fundador de la física moderna, declaró explícitamente que las dos verdades, la de la fe y la de la ciencia, no pueden contradecirse jamás: «la Escritura santa y la naturaleza, al proceder ambas del Verbo divino, la primera en cuanto dictada por el Espíritu Santo, y la segunda, en cuanto ejecutora fidelísima de las órdenes de Dios», según escribió en la carta al Hermano Benedetto Castelli el 21 de diciembre de 1613 (Edition Nationale des oeuvres de Galilée, vol. V, p.282-285). El Concilio Vaticano II no se expresa de modo diferente; incluso emplea expresiones semejantes cuando enseña: «La investigación metódica en todos los campos del saber, si está realizada de forma auténticamente científica y conforme a las normas morales, nunca será realmente contraria a la fe, porque las realidades profanes y las de la fe tienen origen en un mismo Dios» (Gaudium et spes, 36).

En su investigación científica, Galileo siente la presencia del Creador, que le estimula, prepara y ayuda a sus intuiciones, actuando en lo más hondo de su espíritu. A propósito de la invención de la lente de aproximación, escribe al comienzo del Sidereus Nuncius, recordando algunos de sus descubrimientos astronómicos: «Quae omnia ope Perspicilli a me excogitati divina prius illuminante gratia, paucis abhinc diebus reperta, que observata fuerunt» (Sidereus Nuncius, Venetiis, apud Thomas Baglionum, MDCX, fol.4). «Todo esto se ha descubierto y observado estos días gracias al "telescopio", que he inventado después de haber sido iluminado por la gracia divina».

La confesión galileica de la iluminación divina sobre el espíritu del científico encuentra eco en el texto ya citado de la Constitución conciliar sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo: «Quien se esfuerza con perseverancia y humildad por penetrar en los secretos de la realidad, aun sin saberlo, está como llevado por la mano de Dios» (Gaudium et spes, 36.). La humildad en que insiste el texto conciliar es una virtud del espíritu tan necesaria en la investigación científica como en la adhesión a la fe. La humildad crea un clima favorable al diálogo entre el creyente y el científico y atrae la luz de Dios, conocido ya o todavía desconocido, pero amado tanto en un cave como en el otro por quien busca humildemente la verdad.

8. Galileo formuló normas importantes de carácter epistemológico que resultan indispensables pare poner de acuerdo la Sagrada Escritura y la ciencia. En su carta a la Gran Duquesa Madre de Toscana, Cristina de Lorena, reafirma la verdad de la Escritura: «La Sagrada Escritura no puede mentir jamás, pero a condición de penetrar en su sentido verdadero, el cual —no creo pueda negarse— está muchas veces escondido y es muy diferente de lo que parece indicar la mere significación de las palabras» (Edition Nationale des oeuvres de Galilée, vol. V, p. 315). Galileo introdujo el principio de la interpretación de los Libros sagrados, que va más allá del significado literal y está de acuerdo con la intención y el estilo de exportar propios de cada uno de ellos. Es preciso, como él mismo afirma, que «los sabios que la exponen den a conocer el significado verdadero».

El Magisterio eclesiástico admite la pluralidad de reglas de interpretación de la Sagrada Escritura. En efecto, en la Encíclica Divino Afflante Spiritu, de Pío XII, enseña la existencia de géneros literarios en los Libros sagrados, y de ahí la necesidad de interpretaciones acordes con el carácter de cada uno de ellos.

Las concordancias varias que he recordado no resuelven por sí solas todos los problemas del "caso Galileo", pero contribuyen a crear un punto de arranque favorable a la solución honrosa y un estado de ánimo propicio a la solución honrada y leal de los antiguos antagonismos.

La existencia de esta Pontificia Academia de las Ciencias, a la que de alguna manera estuvo vinculado Galileo a través de la institución antigua que precedió a ésta, y de la que hoy forman parte científicos eminentes, es un signo visible que muestra a los pueblos, sin forma alguna de discriminación racial o religiosa, la armonía profunda que puede existir entre las verdades de la ciencia y las verdades de la fe.

9. Además de la fundación de vuestra Academia Pontificia hecha por Pío XI, mi predecesor Juan XXIII quiso que la Iglesia contribuyera a promover el progreso científico y a recompensarlo con la institución de la Medalla de Pío XI. De acuerdo con la designación hecha por el Consejo de la Academia, me complazco en conferir esta alta distinción a un investigador joven, el Dr. Antonio Paes de Carvalho, cuyos trabajos de investigación fundamental constituyen una aportación importante al progreso de la ciencia y al bien de la humanidad.

10. Señor Presidente y señores académicos: Ante los eminentísimos cardenales aquí presentes, el Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede, los ilustres sabios y todas las personalidades que asisten a esta sesión académica, quisiera declarar que la Iglesia universal y la Iglesia de Roma, en unión con todas las que están en el mundo, conceder gran importancia a la función de la Pontificia Academia de las Ciencias.

El título de Pontificia conferido a esta Academia da a entender —y vosotros no lo ignoráis— el interés y aliento de la Iglesia, que se manifiestan de modos bien diferentes, por cierto, de los del antiguo mecenazgo, pero no por ello son menos profundos y eficaces. Como escribía el insigne y llorado Presidente de vuestra Academia Mons. Lemaître: «¿Podría, acaso, la Iglesia tener necesidad de la ciencia? No por cierto; la cruz y el Evangelio le bastan. Pero al cristiano nada humano le es ajeno. ¿Cómo podría desinteresarse la Iglesia de la más noble de las ocupaciones estrictamente humanas, la investigación de la verdad ?» (O. Godart-M. Heller, Les relations entre la science et la foi chez Georges Lemaître, Pontificia Academia Scientiarum, Commentarii, vol. III, n.21 p.7).

En esta Academia, que es vuestra y mía, colaboran sabios creyentes y no creyentes, de acuerdo en la investigación de la verdad científica y en el respeto de las creencias ajenas. Séame permitido citar aquí de nuevo una página luminosa de monseñor Lemaître: «Los dos [el sabio creyente y el sabio no creyente] se esfuerzan por descifrar el palimpsesto profusamente imbricado de la naturaleza, donde las huellas de las distintas etapas de la larga evolución del mundo se han superpuesto y entremezclado. Acaso el creyente goza de la ventaja de saber que el enigma tiene solución, que la escritura subyacente es, en fin de cuentas, obra de un ser inteligente, y, por ello, que el problema planteado por la naturaleza ha sido planteado pare ser resuelto y que su dificultad está en proporción, sin dude, con la capacidad actual o futura de la humanidad. Es posible que esto no le aporte recursos nuevos en la investigación, pero contribuirá a mantenerlo en ese sano optimismo, sin el que no se puede mantener largo tiempo un esfuerzo sostenido» (Ibíd., p.11).

Deseo a todos este optimismo sano de que habla Mons. Lemaître, optimismo que tiene su origen misterioso y a la vez real en el Dios en que han puesto la fe o en el Dios desconocido, al que tiende la verdad, objeto de sus investigaciones esclarecidas.

Que la ciencia de que hacen profesión ustedes, señores académicos y señores científicos, en el terreno de la investigación pura y en el de la investigación aplicada, ayude a la humanidad, con el apoyo de la religión y de acuerdo con ella, a volver a encontrar el camino de la esperanza y alcanzar la mete final de la paz y la fe.

excelencias,

señoras y señores:

1. Le agradezco sinceramente, Sr. Presidente, las palabras entusiastas y fervientes que me ha dirigido al comienzo de su discurso. Y con Su Excelencia y los Sres. Dirac y Weisskopf, miembros ambos de la Pontificia Academia de las Ciencias, me complazco en esta conmemoración solemne del centenario del nacimiento de Alberto Einstein.

La Sede Apostólica también quiere rendir el homenaje debido a Alberto Einstein por la aportación eminente que ha prestado al progreso de la ciencia, es decir, al conocimiento de la verdad presente en el misterio del universo.

Me siento plenamente solidario con mi predecesor Pío XI y con los que le han sucedido en la Cátedra de Pedro, que invitó a los miembros de la Pontificia Academia de las Ciencias, y con ellos a todos los científicos, a hacer «progresar cada vez más noble e intensamente las ciencias, sin pedirles nada más; y ello porque en esta mete excelente y en este trabajo noble consiste la misión de servir a la verdad, misión que les encomendamos...» (In multis solaciis, 28 de octubre de 1936: AAS 28 [1936] p.424).

2. La investigación de la verdad es la tarea de la ciencia fundamental. El investigador que se mueve en esta primera vertiente de la ciencia siente toda la fascinación de las palabras de San Agustín: «Intellectum valde ama» (Epist. 120, 3,13: PL 33,459): «ama mucho la inteligencia», y la función de conocer la verdad que le es propia. La ciencia pura es un bien digno de gran estima, pues es conocimiento, y, por tanto, perfección del hombre en su inteligencia. Ya antes de las aplicaciones técnicas se la debe honrar por sí misma, como parte integrante de la cultura. La ciencia fundamental es un bien universal que todo pueblo debe tener posibilidad de cultivar con plena libertad respecto de toda forma de servidumbre internacional o de colonialismo intelectual.

La investigación fundamental debe ser libre ante los poderes político y económico, que han de cooperar a su desarrollo sin entorpecer su creatividad o manipularla para sus propios fines. Pues al igual que todas las demás verdades, la verdad científica no tiene efectivamente que rendir cuentas más que a sí misma y a la Verdad suprema, que es Dios, creador del hombre y de todas las cosas.

3. En la segunda vertiente, la ciencia se proyecta a aplicaciones practicas, que encuentran su desarrollo pleno en las diversas tecnologías. En la fase de sus realizaciones concretes la ciencia es necesaria a la humanidad pare satisfacer las exigencias legitimas de la vida y vencer los males varios que la amenazan. No hay duda de que la ciencia aplicada ha prestado y seguirá prestando inmenso servicio al hombre por poco inspirada que esté en el amor, regulada por la sabiduría, acompañada de valentía que la defienda contra la injerencia indebida de todos los poderes tiránicos. La ciencia aplicada debe aliarse con la conciencia a fin de que en el trinomio ciencia-tecnología-conciencia se preste servicio a la causa del auténtico bien del hombre.

4. Como tuve ocasión de decir en mi Encíclica Redemptor hominis, desgraciadamente «el hombre actual parece estar siempre amenazado por lo que produce... En esto parece consistir el capítulo principal del drama de la existencia humane contemporánea» (Redemptor hominis, n. 15). El hombre debe salir victorioso de este drama, que amenaza degenerar en tragedia, y debe volver a encontrar su realeza auténtica sobre el mundo y su dominio pleno sobre las cosas que produce. Como escribí en la misma Encíclica, en la hora actual «el sentido esencial de esta "realeza" y este "dominio" del hombre sobre el mundo visible, asignado a él como cometido por el mismo Creador, consiste en la prioridad de la ética sobre la técnica, en el primado de la persona sobre las cosas, en la superioridad del espíritu sobre la materia» (n. 16).

Esta triple superioridad se mantiene en la medida en que se conserve el sentido de la trascendencia del hombre sobre el mundo y de Dios sobre el hombre. Al ejercer su misión de guardiana y abogada de una y otra trascendencia, la Iglesia piensa que está ayudando a la ciencia a conservar su pureza ideal en la vertiente de la investigación fundamental y a desempeñar su servicio al hombre en la vertiente de las aplicaciones prácticas.

5. Por otra parte, la Iglesia reconoce complacida que se ha beneficiado de la ciencia. A ésta, entre otras, hay que aplicar lo que dijo el Concilio a propósito de ciertos aspectos de la cultura moderna: «Las nuevas condiciones ejercen influjo también sobre la vida religiosa... La agudización del espíritu crítico la purifica de un concepto mágico del mundo y de residuos supersticiosos, y exige, cada vez más, una adhesión verdaderamente personal y operante de la fe, lo cual trace que muchos alcancen un sentido más vivo de lo divino» (Gaudium et spes, 7).

La colaboración entre religión y ciencia moderna revierte en provecho de una y otra, sin violar en absoluto las autonomías respectivas. Del mismo modo que la religión exige la libertad religiosa, así la ciencia reivindica legítimamente la libertad de investigación. Después de haber afirmado con el Concilio Vaticano I la legítima libertad de las artes y disciplines humanas en el terreno de los propios principios y del método propio, el Concilio Ecuménico Vaticano II reconoce solemnemente "la autonomía legítima de la cultura, y especialmente de las ciencias" (Gaudium et spes, 59). En esta ocasión de la conmemoración solemne de Einstein, quisiera reiterar de nuevo las declaraciones del Concilio sobre la autonomía de la ciencia en su función de investigación sobre la verdad inscrita en la creación por el dedo de Dios. La Iglesia, rebosante de admiración ante el genio del gran científico, en el que se revela la huella del Espíritu creador, y sin intervenir en manera alguna con juicios que no le atañen sobre la doctrine referente a los grandes sistemas del universo, al mismo tiempo propone esta ultima a la reflexión de los teólogos pare descubrir la armonía existente entre la verdad científica y la verdad revelada.

6. Señor Presidente: con toda razón ha dicho usted en su discurso que Galileo y Einstein caracterizaron una época. La grandeza de Galileo es de todos conocida, como la de Einstein; pero a diferencia del que honramos hoy ante el Colegio Cardenalicio en el Palacio Apostólico, el primero tuvo que sufrir mucho —no sabríamos ocultarlo— de parte de hombres y organismos de la Iglesia. El Concilio Vaticano II reconoció y deploró ciertas intervenciones indebidas: «Permítasenos deplorar —está escrito en el numero 36 de la Constitución conciliar Gaudium et spes— ciertas actitudes que, por no comprender bien el sentido de la autonomía legítima de la ciencia, se han dado algunas veces entre los propios cristianos. Actitudes que seguidas de agrias polémicas, indujeron a muchos a establecer oposición entre la ciencia y la fe». La referencia a Galileo se expresa claramente en la nota adjunta a este texto, la cual cite el volumen Vita e opere di Galileo Galilei, de Mons. Pio Paschini, editado por la Pontificia Academia de las Ciencias

Para ir más allá de esta tome de posición del Concilio, deseo que teólogos, sabios e historiadores, animados de espíritu de colaboración sincera, examinar a fondo el caso de Galileo y, reconociendo lealmente los desaciertos vengan de 1a parte que vinieren, hagan desaparecer los recelos que aquel asunto todavía suscita en muchos espíritus contra la concordia provechosa entre ciencia y fe, entre Iglesia y mundo. Doy todo mi apoyo a esta tarea, que podrá hacer honor a la verdad de la. fe y de la ciencia y abrir la puerta a futuras colaboraciones.

7. Séame permitido, señores, presentar a vuestra atención y reflexión algunos puntos que me parecen importantes para volver a enfocar en su luz verdadera el asunto Galileo, en el que las concordancias entre religión y ciencia son más numerosas y, sobre todo, más importantes que las incomprensiones de las que surgió el conflicto áspero y doloroso, que se. prolongó en los siglos siguientes.

El hombre que con justo título ha sido calificado de fundador de la física moderna, declaró explícitamente que las dos verdades, la de la fe y la de la ciencia, no pueden contradecirse jamás: «la Escritura santa y la naturaleza, al proceder ambas del Verbo divino, la primera en cuanto dictada por el Espíritu Santo, y la segunda, en cuanto ejecutora fidelísima de las órdenes de Dios», según escribió en la carta al Hermano Benedetto Castelli el 21 de diciembre de 1613 (Edition Nationale des oeuvres de Galilée, vol. V, p.282-285). El Concilio Vaticano II no se expresa de modo diferente; incluso emplea expresiones semejantes cuando enseña: «La investigación metódica en todos los campos del saber, si está realizada de forma auténticamente científica y conforme a las normas morales, nunca será realmente contraria a la fe, porque las realidades profanes y las de la fe tienen origen en un mismo Dios» (Gaudium et spes, 36).

En su investigación científica, Galileo siente la presencia del Creador, que le estimula, prepara y ayuda a sus intuiciones, actuando en lo más hondo de su espíritu. A propósito de la invención de la lente de aproximación, escribe al comienzo del Sidereus Nuncius, recordando algunos de sus descubrimientos astronómicos: «Quae omnia ope Perspicilli a me excogitati divina prius illuminante gratia, paucis abhinc diebus reperta, que observata fuerunt» (Sidereus Nuncius, Venetiis, apud Thomas Baglionum, MDCX, fol.4). «Todo esto se ha descubierto y observado estos días gracias al "telescopio", que he inventado después de haber sido iluminado por la gracia divina».

La confesión galileica de la iluminación divina sobre el espíritu del científico encuentra eco en el texto ya citado de la Constitución conciliar sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo: «Quien se esfuerza con perseverancia y humildad por penetrar en los secretos de la realidad, aun sin saberlo, está como llevado por la mano de Dios» (Gaudium et spes, 36.). La humildad en que insiste el texto conciliar es una virtud del espíritu tan necesaria en la investigación científica como en la adhesión a la fe. La humildad crea un clima favorable al diálogo entre el creyente y el científico y atrae la luz de Dios, conocido ya o todavía desconocido, pero amado tanto en un cave como en el otro por quien busca humildemente la verdad.

8. Galileo formuló normas importantes de carácter epistemológico que resultan indispensables pare poner de acuerdo la Sagrada Escritura y la ciencia. En su carta a la Gran Duquesa Madre de Toscana, Cristina de Lorena, reafirma la verdad de la Escritura: «La Sagrada Escritura no puede mentir jamás, pero a condición de penetrar en su sentido verdadero, el cual —no creo pueda negarse— está muchas veces escondido y es muy diferente de lo que parece indicar la mere significación de las palabras» (Edition Nationale des oeuvres de Galilée, vol. V, p. 315). Galileo introdujo el principio de la interpretación de los Libros sagrados, que va más allá del significado literal y está de acuerdo con la intención y el estilo de exportar propios de cada uno de ellos. Es preciso, como él mismo afirma, que «los sabios que la exponen den a conocer el significado verdadero».

El Magisterio eclesiástico admite la pluralidad de reglas de interpretación de la Sagrada Escritura. En efecto, en la Encíclica Divino Afflante Spiritu, de Pío XII, enseña la existencia de géneros literarios en los Libros sagrados, y de ahí la necesidad de interpretaciones acordes con el carácter de cada uno de ellos.

Las concordancias varias que he recordado no resuelven por sí solas todos los problemas del "caso Galileo", pero contribuyen a crear un punto de arranque favorable a la solución honrosa y un estado de ánimo propicio a la solución honrada y leal de los antiguos antagonismos.

La existencia de esta Pontificia Academia de las Ciencias, a la que de alguna manera estuvo vinculado Galileo a través de la institución antigua que precedió a ésta, y de la que hoy forman parte científicos eminentes, es un signo visible que muestra a los pueblos, sin forma alguna de discriminación racial o religiosa, la armonía profunda que puede existir entre las verdades de la ciencia y las verdades de la fe.

9. Además de la fundación de vuestra Academia Pontificia hecha por Pío XI, mi predecesor Juan XXIII quiso que la Iglesia contribuyera a promover el progreso científico y a recompensarlo con la institución de la Medalla de Pío XI. De acuerdo con la designación hecha por el Consejo de la Academia, me complazco en conferir esta alta distinción a un investigador joven, el Dr. Antonio Paes de Carvalho, cuyos trabajos de investigación fundamental constituyen una aportación importante al progreso de la ciencia y al bien de la humanidad.

10. Señor Presidente y señores académicos: Ante los eminentísimos cardenales aquí presentes, el Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede, los ilustres sabios y todas las personalidades que asisten a esta sesión académica, quisiera declarar que la Iglesia universal y la Iglesia de Roma, en unión con todas las que están en el mundo, conceder gran importancia a la función de la Pontificia Academia de las Ciencias.

El título de Pontificia conferido a esta Academia da a entender —y vosotros no lo ignoráis— el interés y aliento de la Iglesia, que se manifiestan de modos bien diferentes, por cierto, de los del antiguo mecenazgo, pero no por ello son menos profundos y eficaces. Como escribía el insigne y llorado Presidente de vuestra Academia Mons. Lemaître: «¿Podría, acaso, la Iglesia tener necesidad de la ciencia? No por cierto; la cruz y el Evangelio le bastan. Pero al cristiano nada humano le es ajeno. ¿Cómo podría desinteresarse la Iglesia de la más noble de las ocupaciones estrictamente humanas, la investigación de la verdad ?» (O. Godart-M. Heller, Les relations entre la science et la foi chez Georges Lemaître, Pontificia Academia Scientiarum, Commentarii, vol. III, n.21 p.7).

En esta Academia, que es vuestra y mía, colaboran sabios creyentes y no creyentes, de acuerdo en la investigación de la verdad científica y en el respeto de las creencias ajenas. Séame permitido citar aquí de nuevo una página luminosa de monseñor Lemaître: «Los dos [el sabio creyente y el sabio no creyente] se esfuerzan por descifrar el palimpsesto profusamente imbricado de la naturaleza, donde las huellas de las distintas etapas de la larga evolución del mundo se han superpuesto y entremezclado. Acaso el creyente goza de la ventaja de saber que el enigma tiene solución, que la escritura subyacente es, en fin de cuentas, obra de un ser inteligente, y, por ello, que el problema planteado por la naturaleza ha sido planteado pare ser resuelto y que su dificultad está en proporción, sin dude, con la capacidad actual o futura de la humanidad. Es posible que esto no le aporte recursos nuevos en la investigación, pero contribuirá a mantenerlo en ese sano optimismo, sin el que no se puede mantener largo tiempo un esfuerzo sostenido» (Ibíd., p.11).

Deseo a todos este optimismo sano de que habla Mons. Lemaître, optimismo que tiene su origen misterioso y a la vez real en el Dios en que han puesto la fe o en el Dios desconocido, al que tiende la verdad, objeto de sus investigaciones esclarecidas.

Que la ciencia de que hacen profesión ustedes, señores académicos y señores científicos, en el terreno de la investigación pura y en el de la investigación aplicada, ayude a la humanidad, con el apoyo de la religión y de acuerdo con ella, a volver a encontrar el camino de la esperanza y alcanzar la mete final de la paz y la fe.