PEREGRINACIÓN APOSTÓLICA A COLOMBIA

MISA DE ORDENACIÓN SACERDOTAL

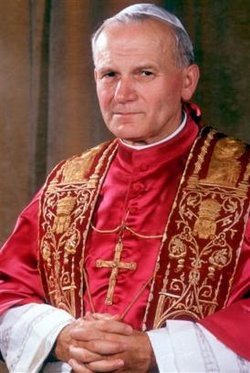

HOMILÍA DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II

Aeropuerto «Olaya Herrera» de Medellín

Sábado 5 de julio de 1986

MISA DE ORDENACIÓN SACERDOTAL

HOMILÍA DEL SANTO PADRE JUAN PABLO II

Aeropuerto «Olaya Herrera» de Medellín

Sábado 5 de julio de 1986

1. Queridos hermanos en el sacerdocio de Cristo:

“No os llamo ya siervos... A vosotros os he llamado amigos, porque lo que he oído de mi Padre os lo he dado a conocer” (Jn 15,15).

Durante la celebración de la última Cena Jesucristo pronunció estas palabras, dirigidas a los Apóstoles, al instituir el Sacramento de su Cuerpo y de su Sangre, a la vez que les encargaba: “Haced esto en conmemoración mía” (Lc 22, 19).

Estas palabras están relacionadas de modo particular con la vocación sacerdotal. Cristo hace sacerdotes a los Apóstoles, confiando en sus manos el Sacramento de su Cuerpo y de su Sangre. Este cuerpo que será ofrecido en la cruz, esta sangre que será derramada (ahora bajo las especies de pan y vino) constituyen la memoria del sacrificio de la cruz de Cristo.

En el Cenáculo, Cristo llama a los Apóstoles amigos porque les ha entregado su Cuerpo y su Sangre. Desde aquel momento, realizando sacramentalmente este sacrificio, debían obrar en su nombre, representándole personalmente, “in persona Christi”.

2. En esto consiste la grandeza esencial del sacerdocio ministerial, del que hoy se os hará partícipes, por medio del sacramento del Orden, a vosotros, hijos de la Iglesia en Colombia, de la Iglesia en Medellín.

Es un día muy importante en vuestra vida y en la vida de esta Iglesia, a la que en esta ocasión quiero saludar cordialmente.

Saludo con cariño al pueblo cristiano que se ha reunido esta tarde en el aeropuerto “Olaya Herrera”. Sois fieles, en gran mayoría, de la provincia eclesiástica de Medellín: Antioquia, Jericó, Santa Rosa de Osos, Sonsón-Rionegro, y de otras circunscripciones vecinas. La nobleza cristiana de vuestros hogares —semillero de vocaciones sacerdotales y religiosas— y la profunda adhesión a la Iglesia, han sido características de esta querida región de Colombia.

3. La liturgia de este día nos muestra, de modo particularmente profundo, la verdad sobre la vocación sacerdotal. La vocación es ante todo iniciativa del mismo Dios. Continuamente Dios llama al sacerdocio a personas concretas como anteriormente llamó al Profeta. Es impresionante la descripción que de esta llamada hace Jeremías.

“Antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía” (Jr 1,5). El “conocer” de Dios es elección, llamada a participar en la realización de sus planes salvíficos. A la luz del misterio de la Encarnación, esta elección se relaciona estrechamente con Cristo Sacerdote: “Nos ha elegido en él antes de la creación del mundo” (Ef 1,4).

“Antes que nacieses, te tenía consagrado” (Jr 1,5). La consagración a Dios es dedicación plena, total de por vida, a un encargo o misión, bajo la acción del Espíritu del Señor que unge y envía (Is 61, 1). Por la ordenación sagrada el sacerdote participa de la unción y misión de Cristo Sacerdote y Buen Pastor, “ungido y enviado por el Espíritu Santo para anunciar a los pobres la Buena Nueva” (Lc 4,18).

De ahí que el compromiso del sacerdocio lleve el sello de lo eterno. Sois consagrados para siempre. No es una decisión sujeta al vaivén del tiempo ni a las vicisitudes de la vida. Ni puede fundarse tampoco en sentimientos o emociones pasajeras. Implica, como el verdadero amor, la permanencia de la fidelidad. Sois llamados a estar siempre con el Señor, a perpetuar día a día su amistad para moldearos en su Corazón. Sólo a la luz de este amor comprenderéis y viviréis las exigencias evangélicas del sacerdocio ministerial. Vuestra juventud la habéis de poner plenamente y sin reserva al servicio de Cristo, para convertiros en instrumentos de salvación sin fronteras.

“No les tengas miedo” (Jr 1,8) nos dice la primera lectura del profeta Jeremías. Ya no hay lugar para las dudas y los desalientos. “Estoy contigo” (Ibid.), nos repite el profeta. La debilidad humana no es obstáculo cuando la sabemos reconocer y la ponemos fiel y confiadamente en las manos de Dios. Jesús resucitado subraya esta presencia: “Soy yo” (Lc 24,36), “estaré con vosotros” (Mt 28,20). Por esto es posible cumplir la misión del Señor: “adondequiera que yo te envíe, irás” (Jr 1,7).

“Mira, he puesto mis palabras en tu boca” (Ibid. 1,9). Son “palabras de vida eterna” (Jn 6,68), que sostienen la generosidad del enviado y aseguran el fruto del apostolado, aunque sea a través del misterio de la cruz.

4. ¿Sería lícito tener miedo a la palabra, a la llamada de Dios? ¡No! Se puede temer la debilidad humana, pero la llamada que viene de Dios, nunca. Ella, de hecho, indica siempre un camino maravilloso: llama a una participación peculiar en “las grandes cosas de Dios”. Conviene, por tanto, escuchar atentamente las palabras del Apóstol en la carta a los Efesios: “Os exhorto, pues, yo, preso por el Señor, a que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia” (Ef 4, 1-2)

Así pues, amadísimos hijos, pensad que el camino hacia la santidad sacerdotal y el apostolado es camino de pobreza bíblica. Cuando reconocemos la propia debilidad, entonces somos fuertes (cf. 2 Cor 12,10). Esta actitud de humildad, que es de autenticidad y verdad, os hará reconocer con gozo que la vocación sacerdotal es un don del Corazón de Cristo y una opción que llega al fondo del corazón y de la conciencia.

En la vocación sacerdotal se experimenta el contraste entre la fuerza y la santidad del Maestro que llama, y la fragilidad y pequeñez de quien es elegido. El temor ante la sublimidad y la magnitud de la misión que se os encomienda, lo habréis experimentado ya vosotros; pero sentís también la seguridad y la alegría de saber que es Jesús quien os llama, que El estará siempre con vosotros y os dará las energías y la alegría para ser fieles a su servicio. El no abandona nunca a los suyos.

5. La vocación sacerdotal es un don para la Iglesia. En la Iglesia existen dones diferentes, como nos enseña el Apóstol: “A cada uno de nosotros le ha sido concedida la gracia a la medida del don de Cristo” (Ef 4, 7). Todos estos dones diferentes constituyen una “parte” esencial e irrepetible de aquel “don de Cristo”. En efecto, todas las gracias y carismas sirven conjuntamente “para edificar el Cuerpo de Cristo” (Ibid. 4, 12). Entre todos estos dones, el sacerdocio ministerial adquiere peculiar importancia.

Participamos de modo singular en el sacerdocio de Cristo. Aunque “todos hemos recibido de su plenitud” (Jn 1,16), cada uno participa de este “don de Cristo” (Ef 4,7) según las gracias o carismas particulares, siempre al servicio de la comunidad eclesial que es comunión de hermanos. La diversidad y la peculiaridad de los dones hay que reconocerla, amarla y vivirla, precisamente para construir el “único Cuerpo” de Cristo que es la Iglesia animada por “un solo Espíritu” (Ibid. 4,4). En la medida en que améis gozosamente vuestro sacerdocio, os sentiréis llamados a apreciar, respetar, suscitar y cultivar los otros carismas de la comunidad eclesial, para construir el Cuerpo de Cristo hasta la perfección y la plenitud (cf. Ibid. 4,12). La identidad sacerdotal es pues una realidad gozosa que se experimenta cuando amamos el don recibido para servir mejor a los demás, con la actitud de “dar la vida” como el Buen Pastor (Jn 10,15).

6. Si la vocación sacerdotal es un don tan grande para la Iglesia, ello quiere decir que ya no os pertenecéis a vosotros mismos, sino que sois propiedad de Cristo que vive en la Iglesia y que os espera en los múltiples campos de apostolado. Pertenecéis a Cristo y pertenecéis a la Iglesia, que es su “Esposa inmaculada”, “a la que Cristo amó hasta darse en sacrificio por ella” (Ef 5,25).

Esto mismo se os pide a vosotros: que améis.

El amor a Cristo y el amor al sacerdocio no serían posibles sin amar hondamente a la Iglesia, la cual, a pesar de las limitaciones propias de su condición de peregrina, no deja de ser el Cuerpo de Cristo, su Esposa y el Pueblo de Dios.

7. Servid a la grey como presbíteros, “vigilando, no forzados, sino voluntariamente, según Dios; no por mezquino afán de ganancia, sino de corazón... siendo modelos de la grey” (1P 5, 2-3).

Que las comunidades os puedan distinguir como anunciadores de Evangelio, dedicados a esta misión de la que el mundo tiene tanta urgencia, de tiempo completo, sin invadir otros campos y trabajos seculares, que ni son los vuestros, ni han sido el lugar indicado por el obispo, de quien seréis colaboradores, en leal unidad, como Pastores solícitos que reflejan en todo su condición sacramental: en lo profundo del alma, en las actitudes pastorales y también en vuestro exterior.

El seguimiento de Cristo implica que os sintáis de veras Iglesia con amor de hijos, dispuestos a la colaboración responsable, con un acatamiento pronto y generoso de su disciplina y de sus normas, cooperando lealmente con el propio obispo.

Sólo estando con Cristo, viviendo con El haciendo que El informe nuestra vida, será posible anunciarlo con decisión, con franqueza, con arrojo, comunicando la experiencia de lo que se vive en el misterio y comunión de la Iglesia “sacramento universal de salvación” (Ad gentes, 1).

8. Así, pues, queridos hermanos y hermanas, experimentamos hoy, todos los aquí presentes, de un modo muy particular, aquel amor del Padre del que habla Cristo a los Apóstoles la víspera de su muerte “Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros” (Jn 15,9). En Cristo, el amor del Padre se convierte para nosotros, en fuente inagotable de vida y de luz. “El sacerdocio es el amor del Corazón de Jesús”, acostumbraba a decir el Santo Cura de Ars, cuyo segundo centenario de nacimiento celebramos este año de vuestra ordenación.

Efectivamente, “nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos” (Ibid. 15,13). Y es precisamente Cristo quien da la vida por nosotros. Y este acto suyo de “dar la vida”, este sacrificio permanece en la Iglesia, y, a través de la Iglesia, permanece en la humanidad de generación en generación. Permanece a través de la palabra del Evangelio y por medio de la Eucaristía, sacramento de la muerte y resurrección de Cristo. Permanece, por tanto, por medio del ministerio de los sacerdotes. Y por este ministerio se renueva y se hace presente en todos los tiempos.

Desde lo alto de la cruz y desde el corazón de su sacrificio salvífico, Cristo continúa diciéndonos: “Permaneced en mi amor” (Jn 15,9).

9. El Señor os dice hoy a todos vosotros, queridos ordenandos, y de un modo muy particular: “Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor” (Ibid. 15,10). ¡Sí! “Como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor” (Ibid.). En estas palabras se nos muestra en verdad el vínculo o relación divina trasladada a la dimensión de la existencia del hombre.

Sabemos bien cuáles son los mandamientos que constituyen la firmeza de este vínculo de permanencia en el amor de Cristo. Sabemos muy bien cuáles son los principios de la vida sacerdotal, cuáles son las exigencias de la disciplina sacerdotal que constituyen la firmeza de esta relación.

Se trata, bien es verdad, de un seguimiento sacrificado, que excluye toda forma de instalación exigiendo la mayor disponibilidad, como es debido a quien no tiene donde reclinar la cabeza (Cf. Lc 9, 57-62). Es un compromiso que abarca la existencia toda, sin aplazamientos, sin componendas, tal como lo exige el Mesías, el Hijo de Dios, por cuya palabra la tempestad se serena, los enfermos son curados, son evangelizados los pobres, expulsados los demonios, reconciliada la humanidad y regenerada la vida. Exige el pleno sometimiento a la voluntad del Padre, lo cual os puede llevar, como a Pedro, a donde no hubiereis querido ir (cf. Jn 21,18). Pero El siempre va delante, llevando amorosamente la misma cruz que pone sobre nuestras espaldas y que El hace más llevadera. En efecto, dice el Señor: “Mi yugo es suave y mi carga ligera (Mt 11,30)”.

La vida que corresponde a estas exigencias, la vida en el nombre de este amor, abre delante de nosotros, al mismo tiempo, la perspectiva del gozo divino. “Os he dicho esto, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea colmado” (Jn 15, 11). Es el “verdadero gozo pascual” (Presbyterorum Ordinis, 11), como característica de la identidad sacerdotal y como preludio al florecimiento de vocaciones sacerdotales.

He aquí la vocación sacerdotal y el servicio o ministerio sacerdotal en el Pueblo de Dios.

“No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros” (Jn 15, 16), dice el Señor. Estas palabras las tenemos todos grabadas a fuego en nuestros corazones: ¡vosotros y yo! Son las palabras de Jesús en el marco familiar e íntimo de la última Cena, cuando el Señor abre de par en par su corazón a sus discípulos. Es la gratuidad de elección de aquellos a quienes constituye ministros suyos, a quienes confía una misión de particular importancia. Es Dios quien inicia el diálogo en la historia de la salvación, tejida en esa maravillosa realidad de su amor. Es El quien toma la iniciativa con la fuerza transformadora de su Palabra, que todo lo recrea. “El nos amó primero” (1Jn 4,9).

Por esto añade el Señor: “Os he destinado a que vayáis y deis fruto, y un fruto que permanezca”. Así como permanece, de modo admirable, el fruto de la primera siembra del Evangelio en esta tierra y en este continente, así también permanezca vuestro fruto, hoy, en este final del segundo milenio cristiano, cuando se va a cumplir el quinto centenario del comienzo de la evangelización de América Latina.

10. ¿Por qué permanece este fruto de vida cristiana? Quizá especialmente porque aquellos que sembraron supieron, al mismo tiempo, orar, pedir en el nombre de Cristo: “de modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda” (Ibid.). Y nos lo concederá también a nosotros. El amor fraterno será la garantía de nuestra unión con Cristo y un signo eficaz de evangelización: “Lo que os mando es que os améis los unos a los otros” (Ibid. 15, 17).

Es la eficacia del Evangelio, con unos frutos que muchas veces no ven nuestros ojos. La gracia del Señor espera secretamente en los corazones. Vivimos hoy de la semilla que generaciones de entregados misioneros plantaron en la tierra fecunda colombiana y que la gracia de Dios hizo germinar y dar fruto.

En este día tan importante para la Iglesia en Colombia, miramos hacia el futuro con confianza. La Iglesia os agradece el esfuerzo que vosotros, amados hermanos obispos y superiores religiosos, estáis llevando a cabo en el campo vocacional, con la cooperación de solícitos e idóneos formadores, atentos, según las normas de la Iglesia, a la íntegra formación espiritual académica y pastoral de los candidatos al sacerdocio y a la vida religiosa. Agradezco y bendigo todo el ingente trabajo que se ha realizado en la pastoral de las vocaciones. El incremento de ésta debe abrir generosamente el corazón, con espíritu solidario y misionero, de tal manera que pueda prestarse la ayuda necesaria a otras Iglesias hermanas que padecen hoy penuria de sacerdotes.

Al mirar a María, Madre de la Iglesia y Madre amorosa de los sacerdotes, en este momento tan solemne, cada uno se sentirá invitado a imitar su amor materno: “La Virgen fue en su vida ejemplo de aquel amor con que es necesario que estén animados todos aquellos que, en la misión apostólica de la Iglesia, cooperan a la regeneración de los hombres” (Lumen gentium, 65).

“Para la figura de este mundo” (1Co 7,31). Pasan las generaciones de todo pueblo y nación. Mas las palabras del Señor no pasan. Las palabras de Jesús pronunciadas en la última Cena se harán ahora realidad por medio del sacramento del Orden que vamos a conferir a los candidatos aquí presentes. La Iglesia entera de Colombia entorno a sus obispos; la Iglesia universal en torno al Sucesor de Pedro, dirige confiada su oración al Padre por estos diáconos que hoy, en la ciudad de Medellín, van a recibir el orden del presbiterado. Así sea.

Es este día de gozo y de esperanza para la Iglesia de Dios que peregrina en Colombia, así como para la Iglesia universal.

Pero la alegría que suscita esta floreciente primavera sacerdotal de ordenaciones se ve profundamente turbada en mi alma y en la de todos los hijos de la Iglesia -más aún, diría que también en todas las personas sensibles a la exigencia de la libertad y del debido respeto a los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano-, se ve profundamente turbada, digo, por la triste noticia de que monseñor Pablo Antonio Vega Mantilla, obispo prelado de Juigalpa y Vice-presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, ha sido alejado por la fuerza de su prelatura y expulsado de su propia patria.

Este casi increíble hecho me ha entristecido hondamente, tanto más por cuanto evoca épocas oscuras -aún no muy lejanas en el tiempo, pero que bien se podía razonablemente creer superadas-en la acción llevada a cabo contra la Iglesia. Bien querría esperar que los responsables de esta decisión recapaciten sobre la gravedad de tal medida, que además contradice reiteradas afirmaciones de querer una pacífica y respetuosa convivencia con la Iglesia.

En mi solicitud pastoral por la Iglesia nicaragüense, elevo, junto con mi más viva deploración, mi ferviente plegaria al Altísimo para que asista con su gracia a monseñor Vega, al clero, religiosos, religiosas y fieles de su prelatura de Juigalpa, a mis hermanos en el Episcopado, con el querido cardenal Obando Bravo, y a toda la Iglesia de Nicaragua en estos momentos de prueba, en los que cuentan con la oración de toda la Iglesia y con mi entrañable Bendición Apostólica.

“No os llamo ya siervos... A vosotros os he llamado amigos, porque lo que he oído de mi Padre os lo he dado a conocer” (Jn 15,15).

Durante la celebración de la última Cena Jesucristo pronunció estas palabras, dirigidas a los Apóstoles, al instituir el Sacramento de su Cuerpo y de su Sangre, a la vez que les encargaba: “Haced esto en conmemoración mía” (Lc 22, 19).

Estas palabras están relacionadas de modo particular con la vocación sacerdotal. Cristo hace sacerdotes a los Apóstoles, confiando en sus manos el Sacramento de su Cuerpo y de su Sangre. Este cuerpo que será ofrecido en la cruz, esta sangre que será derramada (ahora bajo las especies de pan y vino) constituyen la memoria del sacrificio de la cruz de Cristo.

En el Cenáculo, Cristo llama a los Apóstoles amigos porque les ha entregado su Cuerpo y su Sangre. Desde aquel momento, realizando sacramentalmente este sacrificio, debían obrar en su nombre, representándole personalmente, “in persona Christi”.

2. En esto consiste la grandeza esencial del sacerdocio ministerial, del que hoy se os hará partícipes, por medio del sacramento del Orden, a vosotros, hijos de la Iglesia en Colombia, de la Iglesia en Medellín.

Es un día muy importante en vuestra vida y en la vida de esta Iglesia, a la que en esta ocasión quiero saludar cordialmente.

Saludo con cariño al pueblo cristiano que se ha reunido esta tarde en el aeropuerto “Olaya Herrera”. Sois fieles, en gran mayoría, de la provincia eclesiástica de Medellín: Antioquia, Jericó, Santa Rosa de Osos, Sonsón-Rionegro, y de otras circunscripciones vecinas. La nobleza cristiana de vuestros hogares —semillero de vocaciones sacerdotales y religiosas— y la profunda adhesión a la Iglesia, han sido características de esta querida región de Colombia.

3. La liturgia de este día nos muestra, de modo particularmente profundo, la verdad sobre la vocación sacerdotal. La vocación es ante todo iniciativa del mismo Dios. Continuamente Dios llama al sacerdocio a personas concretas como anteriormente llamó al Profeta. Es impresionante la descripción que de esta llamada hace Jeremías.

“Antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía” (Jr 1,5). El “conocer” de Dios es elección, llamada a participar en la realización de sus planes salvíficos. A la luz del misterio de la Encarnación, esta elección se relaciona estrechamente con Cristo Sacerdote: “Nos ha elegido en él antes de la creación del mundo” (Ef 1,4).

“Antes que nacieses, te tenía consagrado” (Jr 1,5). La consagración a Dios es dedicación plena, total de por vida, a un encargo o misión, bajo la acción del Espíritu del Señor que unge y envía (Is 61, 1). Por la ordenación sagrada el sacerdote participa de la unción y misión de Cristo Sacerdote y Buen Pastor, “ungido y enviado por el Espíritu Santo para anunciar a los pobres la Buena Nueva” (Lc 4,18).

De ahí que el compromiso del sacerdocio lleve el sello de lo eterno. Sois consagrados para siempre. No es una decisión sujeta al vaivén del tiempo ni a las vicisitudes de la vida. Ni puede fundarse tampoco en sentimientos o emociones pasajeras. Implica, como el verdadero amor, la permanencia de la fidelidad. Sois llamados a estar siempre con el Señor, a perpetuar día a día su amistad para moldearos en su Corazón. Sólo a la luz de este amor comprenderéis y viviréis las exigencias evangélicas del sacerdocio ministerial. Vuestra juventud la habéis de poner plenamente y sin reserva al servicio de Cristo, para convertiros en instrumentos de salvación sin fronteras.

“No les tengas miedo” (Jr 1,8) nos dice la primera lectura del profeta Jeremías. Ya no hay lugar para las dudas y los desalientos. “Estoy contigo” (Ibid.), nos repite el profeta. La debilidad humana no es obstáculo cuando la sabemos reconocer y la ponemos fiel y confiadamente en las manos de Dios. Jesús resucitado subraya esta presencia: “Soy yo” (Lc 24,36), “estaré con vosotros” (Mt 28,20). Por esto es posible cumplir la misión del Señor: “adondequiera que yo te envíe, irás” (Jr 1,7).

“Mira, he puesto mis palabras en tu boca” (Ibid. 1,9). Son “palabras de vida eterna” (Jn 6,68), que sostienen la generosidad del enviado y aseguran el fruto del apostolado, aunque sea a través del misterio de la cruz.

4. ¿Sería lícito tener miedo a la palabra, a la llamada de Dios? ¡No! Se puede temer la debilidad humana, pero la llamada que viene de Dios, nunca. Ella, de hecho, indica siempre un camino maravilloso: llama a una participación peculiar en “las grandes cosas de Dios”. Conviene, por tanto, escuchar atentamente las palabras del Apóstol en la carta a los Efesios: “Os exhorto, pues, yo, preso por el Señor, a que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia” (Ef 4, 1-2)

Así pues, amadísimos hijos, pensad que el camino hacia la santidad sacerdotal y el apostolado es camino de pobreza bíblica. Cuando reconocemos la propia debilidad, entonces somos fuertes (cf. 2 Cor 12,10). Esta actitud de humildad, que es de autenticidad y verdad, os hará reconocer con gozo que la vocación sacerdotal es un don del Corazón de Cristo y una opción que llega al fondo del corazón y de la conciencia.

En la vocación sacerdotal se experimenta el contraste entre la fuerza y la santidad del Maestro que llama, y la fragilidad y pequeñez de quien es elegido. El temor ante la sublimidad y la magnitud de la misión que se os encomienda, lo habréis experimentado ya vosotros; pero sentís también la seguridad y la alegría de saber que es Jesús quien os llama, que El estará siempre con vosotros y os dará las energías y la alegría para ser fieles a su servicio. El no abandona nunca a los suyos.

5. La vocación sacerdotal es un don para la Iglesia. En la Iglesia existen dones diferentes, como nos enseña el Apóstol: “A cada uno de nosotros le ha sido concedida la gracia a la medida del don de Cristo” (Ef 4, 7). Todos estos dones diferentes constituyen una “parte” esencial e irrepetible de aquel “don de Cristo”. En efecto, todas las gracias y carismas sirven conjuntamente “para edificar el Cuerpo de Cristo” (Ibid. 4, 12). Entre todos estos dones, el sacerdocio ministerial adquiere peculiar importancia.

Participamos de modo singular en el sacerdocio de Cristo. Aunque “todos hemos recibido de su plenitud” (Jn 1,16), cada uno participa de este “don de Cristo” (Ef 4,7) según las gracias o carismas particulares, siempre al servicio de la comunidad eclesial que es comunión de hermanos. La diversidad y la peculiaridad de los dones hay que reconocerla, amarla y vivirla, precisamente para construir el “único Cuerpo” de Cristo que es la Iglesia animada por “un solo Espíritu” (Ibid. 4,4). En la medida en que améis gozosamente vuestro sacerdocio, os sentiréis llamados a apreciar, respetar, suscitar y cultivar los otros carismas de la comunidad eclesial, para construir el Cuerpo de Cristo hasta la perfección y la plenitud (cf. Ibid. 4,12). La identidad sacerdotal es pues una realidad gozosa que se experimenta cuando amamos el don recibido para servir mejor a los demás, con la actitud de “dar la vida” como el Buen Pastor (Jn 10,15).

6. Si la vocación sacerdotal es un don tan grande para la Iglesia, ello quiere decir que ya no os pertenecéis a vosotros mismos, sino que sois propiedad de Cristo que vive en la Iglesia y que os espera en los múltiples campos de apostolado. Pertenecéis a Cristo y pertenecéis a la Iglesia, que es su “Esposa inmaculada”, “a la que Cristo amó hasta darse en sacrificio por ella” (Ef 5,25).

Esto mismo se os pide a vosotros: que améis.

El amor a Cristo y el amor al sacerdocio no serían posibles sin amar hondamente a la Iglesia, la cual, a pesar de las limitaciones propias de su condición de peregrina, no deja de ser el Cuerpo de Cristo, su Esposa y el Pueblo de Dios.

7. Servid a la grey como presbíteros, “vigilando, no forzados, sino voluntariamente, según Dios; no por mezquino afán de ganancia, sino de corazón... siendo modelos de la grey” (1P 5, 2-3).

Que las comunidades os puedan distinguir como anunciadores de Evangelio, dedicados a esta misión de la que el mundo tiene tanta urgencia, de tiempo completo, sin invadir otros campos y trabajos seculares, que ni son los vuestros, ni han sido el lugar indicado por el obispo, de quien seréis colaboradores, en leal unidad, como Pastores solícitos que reflejan en todo su condición sacramental: en lo profundo del alma, en las actitudes pastorales y también en vuestro exterior.

El seguimiento de Cristo implica que os sintáis de veras Iglesia con amor de hijos, dispuestos a la colaboración responsable, con un acatamiento pronto y generoso de su disciplina y de sus normas, cooperando lealmente con el propio obispo.

Sólo estando con Cristo, viviendo con El haciendo que El informe nuestra vida, será posible anunciarlo con decisión, con franqueza, con arrojo, comunicando la experiencia de lo que se vive en el misterio y comunión de la Iglesia “sacramento universal de salvación” (Ad gentes, 1).

8. Así, pues, queridos hermanos y hermanas, experimentamos hoy, todos los aquí presentes, de un modo muy particular, aquel amor del Padre del que habla Cristo a los Apóstoles la víspera de su muerte “Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros” (Jn 15,9). En Cristo, el amor del Padre se convierte para nosotros, en fuente inagotable de vida y de luz. “El sacerdocio es el amor del Corazón de Jesús”, acostumbraba a decir el Santo Cura de Ars, cuyo segundo centenario de nacimiento celebramos este año de vuestra ordenación.

Efectivamente, “nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos” (Ibid. 15,13). Y es precisamente Cristo quien da la vida por nosotros. Y este acto suyo de “dar la vida”, este sacrificio permanece en la Iglesia, y, a través de la Iglesia, permanece en la humanidad de generación en generación. Permanece a través de la palabra del Evangelio y por medio de la Eucaristía, sacramento de la muerte y resurrección de Cristo. Permanece, por tanto, por medio del ministerio de los sacerdotes. Y por este ministerio se renueva y se hace presente en todos los tiempos.

Desde lo alto de la cruz y desde el corazón de su sacrificio salvífico, Cristo continúa diciéndonos: “Permaneced en mi amor” (Jn 15,9).

9. El Señor os dice hoy a todos vosotros, queridos ordenandos, y de un modo muy particular: “Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor” (Ibid. 15,10). ¡Sí! “Como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor” (Ibid.). En estas palabras se nos muestra en verdad el vínculo o relación divina trasladada a la dimensión de la existencia del hombre.

Sabemos bien cuáles son los mandamientos que constituyen la firmeza de este vínculo de permanencia en el amor de Cristo. Sabemos muy bien cuáles son los principios de la vida sacerdotal, cuáles son las exigencias de la disciplina sacerdotal que constituyen la firmeza de esta relación.

Se trata, bien es verdad, de un seguimiento sacrificado, que excluye toda forma de instalación exigiendo la mayor disponibilidad, como es debido a quien no tiene donde reclinar la cabeza (Cf. Lc 9, 57-62). Es un compromiso que abarca la existencia toda, sin aplazamientos, sin componendas, tal como lo exige el Mesías, el Hijo de Dios, por cuya palabra la tempestad se serena, los enfermos son curados, son evangelizados los pobres, expulsados los demonios, reconciliada la humanidad y regenerada la vida. Exige el pleno sometimiento a la voluntad del Padre, lo cual os puede llevar, como a Pedro, a donde no hubiereis querido ir (cf. Jn 21,18). Pero El siempre va delante, llevando amorosamente la misma cruz que pone sobre nuestras espaldas y que El hace más llevadera. En efecto, dice el Señor: “Mi yugo es suave y mi carga ligera (Mt 11,30)”.

La vida que corresponde a estas exigencias, la vida en el nombre de este amor, abre delante de nosotros, al mismo tiempo, la perspectiva del gozo divino. “Os he dicho esto, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea colmado” (Jn 15, 11). Es el “verdadero gozo pascual” (Presbyterorum Ordinis, 11), como característica de la identidad sacerdotal y como preludio al florecimiento de vocaciones sacerdotales.

He aquí la vocación sacerdotal y el servicio o ministerio sacerdotal en el Pueblo de Dios.

“No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros” (Jn 15, 16), dice el Señor. Estas palabras las tenemos todos grabadas a fuego en nuestros corazones: ¡vosotros y yo! Son las palabras de Jesús en el marco familiar e íntimo de la última Cena, cuando el Señor abre de par en par su corazón a sus discípulos. Es la gratuidad de elección de aquellos a quienes constituye ministros suyos, a quienes confía una misión de particular importancia. Es Dios quien inicia el diálogo en la historia de la salvación, tejida en esa maravillosa realidad de su amor. Es El quien toma la iniciativa con la fuerza transformadora de su Palabra, que todo lo recrea. “El nos amó primero” (1Jn 4,9).

Por esto añade el Señor: “Os he destinado a que vayáis y deis fruto, y un fruto que permanezca”. Así como permanece, de modo admirable, el fruto de la primera siembra del Evangelio en esta tierra y en este continente, así también permanezca vuestro fruto, hoy, en este final del segundo milenio cristiano, cuando se va a cumplir el quinto centenario del comienzo de la evangelización de América Latina.

10. ¿Por qué permanece este fruto de vida cristiana? Quizá especialmente porque aquellos que sembraron supieron, al mismo tiempo, orar, pedir en el nombre de Cristo: “de modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda” (Ibid.). Y nos lo concederá también a nosotros. El amor fraterno será la garantía de nuestra unión con Cristo y un signo eficaz de evangelización: “Lo que os mando es que os améis los unos a los otros” (Ibid. 15, 17).

Es la eficacia del Evangelio, con unos frutos que muchas veces no ven nuestros ojos. La gracia del Señor espera secretamente en los corazones. Vivimos hoy de la semilla que generaciones de entregados misioneros plantaron en la tierra fecunda colombiana y que la gracia de Dios hizo germinar y dar fruto.

En este día tan importante para la Iglesia en Colombia, miramos hacia el futuro con confianza. La Iglesia os agradece el esfuerzo que vosotros, amados hermanos obispos y superiores religiosos, estáis llevando a cabo en el campo vocacional, con la cooperación de solícitos e idóneos formadores, atentos, según las normas de la Iglesia, a la íntegra formación espiritual académica y pastoral de los candidatos al sacerdocio y a la vida religiosa. Agradezco y bendigo todo el ingente trabajo que se ha realizado en la pastoral de las vocaciones. El incremento de ésta debe abrir generosamente el corazón, con espíritu solidario y misionero, de tal manera que pueda prestarse la ayuda necesaria a otras Iglesias hermanas que padecen hoy penuria de sacerdotes.

Al mirar a María, Madre de la Iglesia y Madre amorosa de los sacerdotes, en este momento tan solemne, cada uno se sentirá invitado a imitar su amor materno: “La Virgen fue en su vida ejemplo de aquel amor con que es necesario que estén animados todos aquellos que, en la misión apostólica de la Iglesia, cooperan a la regeneración de los hombres” (Lumen gentium, 65).

“Para la figura de este mundo” (1Co 7,31). Pasan las generaciones de todo pueblo y nación. Mas las palabras del Señor no pasan. Las palabras de Jesús pronunciadas en la última Cena se harán ahora realidad por medio del sacramento del Orden que vamos a conferir a los candidatos aquí presentes. La Iglesia entera de Colombia entorno a sus obispos; la Iglesia universal en torno al Sucesor de Pedro, dirige confiada su oración al Padre por estos diáconos que hoy, en la ciudad de Medellín, van a recibir el orden del presbiterado. Así sea.

Es este día de gozo y de esperanza para la Iglesia de Dios que peregrina en Colombia, así como para la Iglesia universal.

Pero la alegría que suscita esta floreciente primavera sacerdotal de ordenaciones se ve profundamente turbada en mi alma y en la de todos los hijos de la Iglesia -más aún, diría que también en todas las personas sensibles a la exigencia de la libertad y del debido respeto a los derechos fundamentales del hombre y del ciudadano-, se ve profundamente turbada, digo, por la triste noticia de que monseñor Pablo Antonio Vega Mantilla, obispo prelado de Juigalpa y Vice-presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, ha sido alejado por la fuerza de su prelatura y expulsado de su propia patria.

Este casi increíble hecho me ha entristecido hondamente, tanto más por cuanto evoca épocas oscuras -aún no muy lejanas en el tiempo, pero que bien se podía razonablemente creer superadas-en la acción llevada a cabo contra la Iglesia. Bien querría esperar que los responsables de esta decisión recapaciten sobre la gravedad de tal medida, que además contradice reiteradas afirmaciones de querer una pacífica y respetuosa convivencia con la Iglesia.

En mi solicitud pastoral por la Iglesia nicaragüense, elevo, junto con mi más viva deploración, mi ferviente plegaria al Altísimo para que asista con su gracia a monseñor Vega, al clero, religiosos, religiosas y fieles de su prelatura de Juigalpa, a mis hermanos en el Episcopado, con el querido cardenal Obando Bravo, y a toda la Iglesia de Nicaragua en estos momentos de prueba, en los que cuentan con la oración de toda la Iglesia y con mi entrañable Bendición Apostólica.