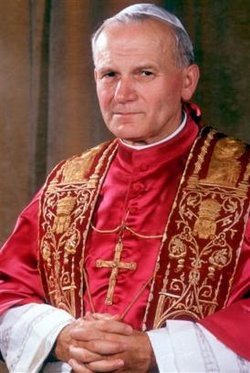

JUAN PABLO II

AUDIENCIA GENERAL

Miércoles 14 de octubre de 1981

AUDIENCIA GENERAL

Miércoles 14 de octubre de 1981

1. El miércoles pasado, durante la audiencia general, hice referencia al evento del 13 de mayo. Puesto que ese día se interrumpieron los encuentros que hemos reanudado de nuevo tras haber recuperado la salud, deseo compartir al menos brevemente con vosotros, el contenido de mis meditaciones en ese período de algunos meses, durante los que he pasado por una gran prueba divina.

Digo prueba divina. Efectivamente, aunque los acontecimientos del 13 de mayo —el atentado contra la vida del Papa y también sus consecuencias, vinculadas a la intervención y la cura en el Policlínico Gemelli— tengan su dimensión plenamente humana, sin embargo ésta no puede ofuscar una dimensión todavía más profunda: precisamente la dimensión de la prueba permitida por Dios. En esta dimensión se debe situar también todo lo que dije el pasado miércoles. Hoy deseo retornar una vez más sobre ello.

Dios me ha permitido experimentar, durante los meses pasados, el sufrimiento, me ha permitido experimentar el peligro de perder la vida. Me ha permitido, al mismo tiempo, comprender claramente y hasta el fondo que ésta ha sido una gracia especial suya para mí mismo como hombre y, a la vez —teniendo en cuenta el servicio que realizo como Obispo de Roma y Sucesor de San Pedro— una gracia para la Iglesia.

2. Así es, queridos hermanos y hermanas: sé que he recibido una gran gracia. Y, al recordar con vosotros lo acaecido el 13 de mayo y todo el período sucesivo, no puedo dejar de hablar de ello. Cristo, que es la luz del mundo, el Pastor de su rebaño, y sobre todo el Príncipe de los pastores, me ha concedido la gracia de poder, mediante el sufrimiento y con el peligro de la vida y de la salud, dar testimonio de su Verdad y de su Amor. Esto precisamente juzgo que ha sido una gracia particular que me ha hecho, y por esto expreso de modo especial mi gratitud al Espíritu Santo, que han recibido los Apóstoles y sus Sucesores el día de Pentecostés como fruto de la cruz y de la resurrección de su Maestro y Redentor.

Por lo cual, este año adquirió para mí un significado muy particular la fiesta de la venida del Espíritu Santo, cuando, junto con toda la Iglesia, y especialmente en unión con el Patriarcado Ecuménico, hemos dado gracias por el don del I Concilio de Constantinopla, celebrado hace 1600 años, añadiéndole aquí en Roma la conmemoración, después de 1550 años, del Concilio de Efeso. Desde los tiempos del Concilio Constantinopolitano I toda la Iglesia profesa: "Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida".

Precisamente a este Espíritu Santo "Dador de vida" se refirió Cristo, cuando, antes de su ascensión al Padre, decía a los Apóstoles: "Recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que descenderá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda la Judea, en Samaría y hasta los extremos de la tierra" (Act 1, 8). Es el Espíritu Santo quien, desde el día de Pentecostés, ayudó a los Apóstoles a dar testimonio, primero en Jerusalén y luego en diversos países del mundo de entonces. Fue Él quien les dio la fuerza para testimoniar a Cristo ante todo el pueblo, y, cuando por esto iban a los tormentos, les concedió alegrarse por "padecer ultrajes por el nombre de Jesús. (Act 5, 41). Fue el Espíritu Santo quien condujo a Pablo de Tarso por los caminos del mundo de entonces. Fue el Espíritu Santo quien sostuvo a Pedro para dar testimonio de Cristo, primero en Jerusalén, luego en Antioquía, y finalmente aquí, en Roma, capital del Imperio. Este testimonio fue confirmado al final con el martirio, como también lo fue el testimonio de Pablo de Tarso, gran Apóstol de las Gentes.

3. Estas palabras que Cristo Señor y Redentor, Cristo eterno Pastor de las almas, dirigió a los Apóstoles antes de ir al Padre, se refieren a sus sucesores, y se refieren también a todos los cristianos. Efectivamente, los Apóstoles son el comienzo del nuevo Pueblo de Dios, como enseña el Concilio (cf. Ad gentes, 5). Pero si todos están llamados a dar testimonio de Cristo crucificado y resucitado, lo están de modo particular aquellos que, después de los Apóstoles, han recibido en herencia el servicio pastoral y magisterial en la Iglesia. ¿Cuántos Sucesores de Pedro en esta Sede Romana han sellado con el sacrificio de la vida este testimonio del servicio pastoral y magisterial? Lo manifiesta la sagrada liturgia cuando, en el curso del año, recuerda a numerosos Sumos Pontífices que han seguido a Pedro, dando el testimonio de la sangre.

Es difícil hablar de estas cosas sin una profunda veneración, sin estremecimiento interior. En efecto, por el sacrificio de los que dieron testimonio de Cristo crucificado y resucitado, especialmente durante los primeros siglos, creció el Cuerpo místico de Cristo, surgió la Iglesia, profundizó en las almas y se consolidó en aquel mundo antiguo, que respondió a la Buena Nueva del Evangelio —tan frecuentemente— con persecuciones sangrientas.

4. Los que vienen a Roma, a las "tumbas de los Apóstoles", los que pisan las huellas de San Pedro y San Pablo, deben tener presente todo lo que hemos dicho. También yo soy peregrino aquí. Soy un forastero, que, por voluntad de la Iglesia, ha tenido que quedarse y ha tenido que asumir la sucesión en la Sede Romana después de tantos grandes Papas, Obispos de Roma. Y yo siento también profundamente mi debilidad humana, y por esto repito confiadamente las palabras del Apóstol: "virtus in infirmitate perficitur", "en la flaqueza llega al colmo el poder" (2Cor 12, 9). Y por esto, con gran agradecimiento al Espíritu Santo, pienso en esa debilidad que El me ha dado experimentar desde el día 13 de mayo, creyendo y confiando humildemente que haya podido servir para reforzamiento de la Iglesia y también para el mío personal. Esta es la dimensión de la prueba divina, que el hombre no puede descubrir fácilmente. No es fácil hablar de ella con palabras humanas. Sin embargo, es necesario hablar. Hay que confesar con la más profunda humildad ante Dios y ante la Iglesia esta gran gracia, que se ha convertido era mi heredad precisamente durante ese período, en el que todo el Pueblo de Dios se estaba preparando para una celebración particular de Pentecostés, dedicada este año al recuerdo del I Concilio de Constantinopla —después de 1600 años—, y también del Concilio de Efeso, después de 1550 años.

En Efeso resonó nuevamente en beneficio de toda la Iglesia de entonces la verdad sobre Cristo, unigénito Hijo de Dios, el cual por obra del Espíritu Santo se hizo verdadero hombre, concebido en el seno de María Virgen y nacido de Ella para la salvación del mundo. Por esto, María es verdadera Madre de Dios (Theotokos).

Así, pues, cuando medito, con vosotros, queridos hermanos y hermanas, la gracia recibida juntamente con la amenaza a la vida y con el sufrimiento, me dirijo de modo particular a Ella: a la que llamamos también "Madre de la divina gracia". Y pido que esta gracia "no sea estéril en mí" (cf. 1 Cor 15, 10), lo mismo que cada una de las gracias que el hombre recibe: en todas partes y en cualquier tiempo. Pido que mediante cada gracia que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo efunden con abundancia, nazca esa fuerza, que crece en nuestra debilidad. Pido que crezca y se expanda también el testimonio de Verdad y de Amor, a los cuales nos ha llamado el Señor.